記 者丨呂鑒蕾

通訊員丨黃旺宣、魏永伙、張文麗 采寫報道

也許是上了年紀,老兵熊良干最近去醫院較多。

熊良干近照。呂鑒蕾 攝

“我頭天才從醫院回來,在那里躺了半個月,真是遭罪啊!”在黃石冶礦路社區一居民樓內,現年88歲的熊良干一臉無奈道。不過一提起自己的從軍經歷,老人臉上的皺紋一道道舒展開來。

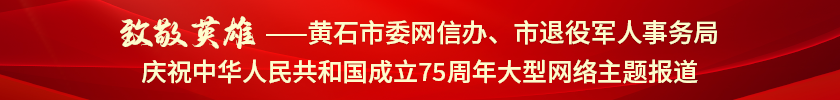

退役軍人證明書。呂鑒蕾 攝

停戰后奔赴朝鮮

“雄赳赳,氣昂昂,跨過鴨綠江……”

這首只有4句話、43個字的戰歌,激蕩著億萬中華兒女的心。“我是1956年去的朝鮮,1958年回到地方。”熊良干開口道。

“1956年去朝鮮?不都早已停戰了嗎?會不會是你記錯了?”面對記者的困惑,老人連連擺手。

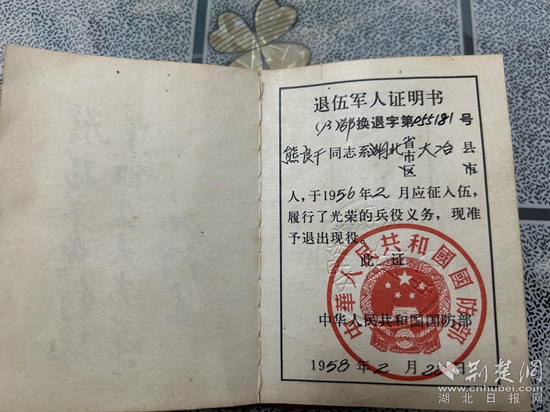

朝鮮停戰后,1953年11月,朝鮮政府代表團到中國訪問期間,中國政府代表團與其進行了多次談判,商定了如何援助朝鮮人民醫治戰爭創傷、恢復國民經濟的問題。

1954年3月29日,志愿軍司令部、政治部聯合發出《關于幫助朝鮮人民恢復和重建工作的指示》,要求各部隊必須積極幫助朝鮮人民進行恢復和重建工作。

戰士們到達朝鮮駐地時,時間已是深夜,四周漆黑一片。第二天天亮后,大家起來一看,簡直驚呆了:到處都是坑坑洼洼,到處都是裸露的泥土,到處都是破碎的枝丫……我們要在一片破碎荒蕪中,幫助朝鮮人民重建家園。

中國人民志愿軍抗美援朝出國作戰70周年紀念章。呂鑒蕾 攝

幫助重建美好家園

在朝鮮的每一天,大家始終謹記“愛護朝鮮的一山一水、一草一木”。

“可能很多人還不知道,幫助朝鮮人民修建房屋,木料都是我們從長白山上運來的呢。”熊良干提醒,“我們還管清理戰場為撿垃圾,主要是收集飛機、坦克殘骸。”

為了方便開展恢復和重建工作,部隊的營房和當地老百姓的住處很近。因為志愿軍廣大指戰員處處關心朝鮮人民的利益,大家相處得十分融洽。

在此期間,熊良干也展現出了極強的學習天賦。“我5歲的時候父母就都去世了,幾乎沒上過學堂,是在部隊學會了簡單的認字、寫字。”熊良干說,在朝鮮老百姓的幫助下,他甚至還學會了簡單的朝鮮日常用語。

“香煙,朝鮮語叫‘坦拜’,‘扒皮莫給哨’,就是有沒有吃飯……”熊良干反復提醒,中國士兵愛護朝鮮的一山一水、一草一木,也不會索取朝鮮的一針一線、一粥一飯。

在熊良干的記憶中,朝鮮的蘋果特別多。到了成熟的季節,漫山遍野都是香噴噴的蘋果,幾乎隨手可摘,“但部隊有紀律,就是不能摘。紀律是紅線,碰不得!”

公開報道顯示,志愿軍在朝鮮8年間,共幫助朝鮮人民修建公共場所881座、民房45412間,恢復和新建大小橋梁4263座,修建堤壩4096條,修建大小水渠2295條,運輸糧食物資6.3萬多噸。

光榮在黨50年紀念章。呂鑒蕾 攝

保持終生學習習慣

1958年,志愿軍分三批全部撤出朝鮮,返回祖國。

“我是第一批回國的士兵,當時的政策比較寬松,大家可以選擇返鄉,也可以選擇留在東北。”熊良干說。

但是熊良干沒得選擇。早在一年前,家里的兩位兄長相繼去世了,家里親戚寄來家書,催促他第一時間返鄉回家。

料理完家事,他幾經周折,最終進入了大冶鐵礦。幾年后又去了化驗科。“那里可是文化人扎堆的地方,而我現在的戶口本上學歷一欄還是‘小學’呢。”熊良干笑道。

這中間當然又是一件趣事。“那時候我申請換崗,結果被推薦去化驗科。科室負責人問我啥學歷,我說沒學歷,也沒上過學。”熊良干清楚記得,負責人的臉色頓時變了。

不過,熊良干接下來的一番話讓他來了興致,“雖然我沒上過學,但是沒準其他新人的水平還不如我呢!”負責人當即找來幾位年輕人,現場考了大家幾道政治和數學計算題。

“‘三面紅旗’指的是什么?”“總路線、大躍進、人民公社!”……熊良干回答得又快又好,不禁讓人刮目相看。“我雖然起點低,但直到現在,一直還保持著學習的習慣,學習是一輩子的事情。”他的臉上露出自信的笑容。