記 者丨呂鑒蕾

通訊員丨黃旺宣、魏永伙、李俊、李傲 采寫報道

“呂記者,我已經到約定地點了。”

快到了中午約定采訪時間,57歲的陽新老兵朱俊打來電話友情提醒。

朱俊近照。受訪者 供圖

見面簡單寒暄后,記者發現,眼前的這位老兵,除了時間觀念強,而且言行舉止清爽干練。“退伍這么多年,我始終以一個軍人的標準要求自己。”朱俊爽朗道。

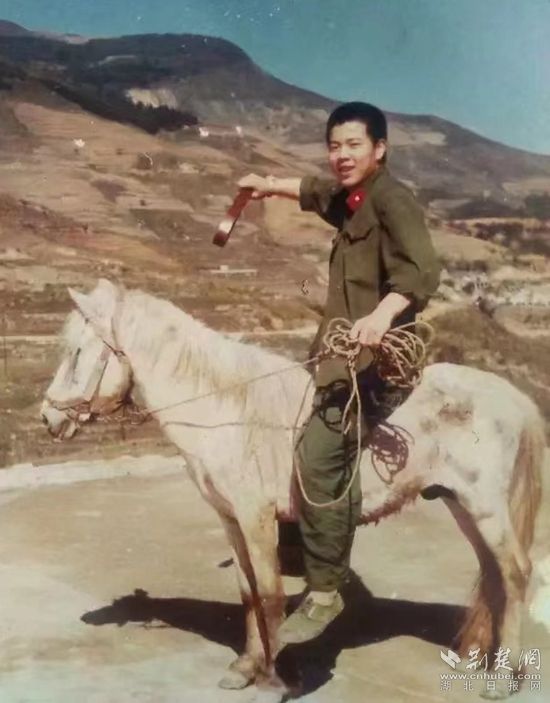

馬背上的朱俊。受訪者 供圖

第一個戰場:“仗好打、苦難吃”

1986年11月,循著父輩的足跡,朱俊參軍入伍。

“到了第二年4月,我們這些新兵就離開了天津駐地,奔赴西南前線。”朱俊回憶道。

對于戰場上的記憶,他用了六個字來形容——“仗好打、苦難吃”。為什么會這么說?

“這些痛苦的經歷,只有親身體驗過才可能理解。”朱俊進一步解釋,首先是氣候不好適應。那里高溫多雨,多山多林,一天中甚至會出現四個季節。對于長期生活在北方的士兵而言,窩在悶熱潮濕的貓耳洞里,無異于一種煎熬。

除了永遠不會干燥的空氣之外,貓耳洞里還有兩樣東西必不可少,那就是蚊子和老鼠,“三個蚊子一盤菜,十只老鼠一麻袋”,每每回憶起這些,都無異于一場噩夢。

更大的苦頭還在后面。因雙方不斷開槍開炮,還有大量地雷阻礙,導致后方供給常常運不上來。

這時候,戰士們只能吃壓縮干糧、喝渾濁的雨水。有時候為了潤潤嗓子,夜里戰士們把雨衣放在外面,第二天舔舔上面的露水,嗓子會好很多。

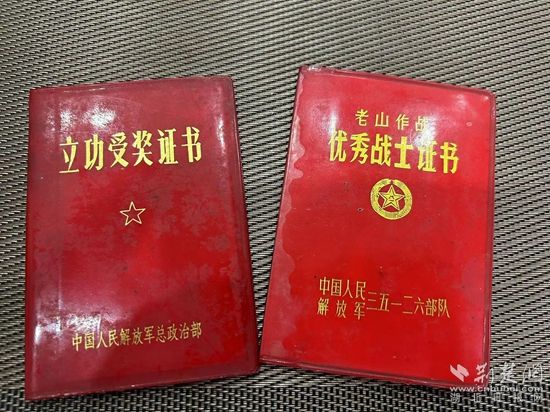

“當了4年兵,這是我人生中最深刻的一段經歷。”朱俊說,“我不是英雄,只是剛好遇上了國家需要,換作其他人都會這么做。相較于那些犧牲和負傷的戰友,我們這些人是幸運兒。”

朱俊保存的立功受獎證書和優秀戰士證書。呂鑒蕾 攝

第二個戰場:“當兵的,好樣的”

到了2015年,年近半百的朱俊,開始奔赴脫貧攻堅新戰場。

身為扶貧工作隊隊長和駐村第一書記,朱俊和隊員們經過前期調研走訪發現,群眾主要有兩個期盼:一是低保戶評定感覺不公平,希望能更公開公平;二是部分真正有慢性病的村民沒有享受到優惠政策。

“我是扶貧干部,也是退役軍人,老百姓盼的就是我要做的,關鍵時刻就是要敢擔當。”朱俊介紹,于是他組織干部群眾召開聽證會,充分發揚民主,開始重新評定。

聽證會現場分為候選區和評委區,評委由全村黨員、組長、群眾代表、低保申請戶代表參加,聽證會采取困難戶自我介紹家庭生活狀況和無記名民主投票方式,從幾十戶低保申請戶中評選出真正需要幫助的困難戶。

“聽證會按照公平、公正、公開及動態管理的原則,對申請低保家庭的基本生活情況、收入情況、家庭財產情況進行民主評議,從而讓真正困難家庭能夠享受到低保待遇。”朱俊回憶道。

慢性病優惠政策享受,也采取類似方法盡量做到公平、公正、公開。這也一下子剎住了村里的不正之風,贏得了大部分村民和信任和支持。現在,當地的村民一提起朱俊總會豎起大拇指說一句:“當兵的,好樣的!”

回想起過往的這些經歷,朱俊說,自己不是英雄,只是一直用軍人的標準要求自己,在哪個崗位上就要完成什么事,這也是自己的本職工作。在他看來,軍人的標準就是“正直、善良、敢擔當”。