記 者丨左乙辰

通訊員丨黃旺宣 衛學平 鄧志林 采寫報道

出生于1976年的彭易權身體結實,皮膚黢黑,手指粗壯,讓人一看就知道他是干農活的“好把式”。

6月20日,在大冶市金牛鎮鑫奔農機服務專業合作社,彭易權穿著沾滿泥巴的鞋子,風塵仆仆趕回,自豪地對記者說:“我家一千多畝的蝦池喂料,只需兩個人配合用無人機一個小時便可完成,我們的農業真正實現了全程機械化。”

彭易權近照。左乙辰 攝

揮汗如雨,挖開50厘米厚凍土層

“男兒當自強,遠志莫如駐邊防;投筆從戎去,何須馬革裹尸還。”

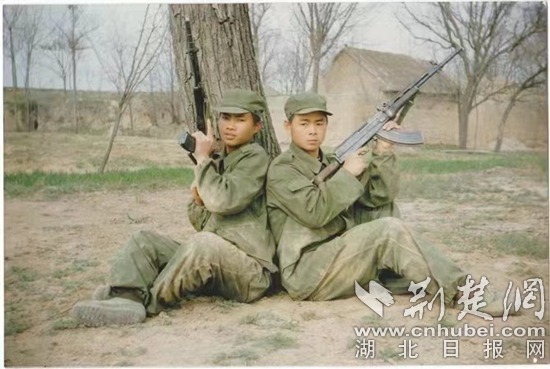

1995年,出身于貧困家庭的彭易權懷揣著軍旅夢,如愿以償進入軍營,成為蘭州軍區47集團軍工兵團的一名戰士。

“我是農村出來的,吃過苦,更能吃苦。”彭易權介紹,服役的兩年時間中,他在連隊學習訓練、集團軍考核及各類軍事大比武中,陣陣不離,并多次獲得連隊的嘉獎和優秀士兵榮譽。

入伍第二年,彭易權光榮加入中國共產黨。

1996年冬季,為了支援國家重點工程建設,彭易權和戰友們來到了陜西三原、富平等縣的“西氣東輸”工程建設工地。

“50厘米厚的凍土層,沒有機械,全靠人工用鐵鎬挖。”彭義權回憶,那時候他和一千多名戰友們排成長龍陣,每天需要挖1.6米深、約13個立方米的地下通道。

雖是嚴冬時節,工地上卻是熱火朝天。“從棉襖開始一件件地脫,直至光著膀子揮汗如雨,沒有一個軍人喊累。”彭易權說,只有這種在部隊錘煉出來的不怕苦、不怕累、不怕死的精神,才能讓中國軍人在面對任何困難時從不退縮。

彭易權在檢查農業機械。通訊員 供圖

扎根田野,機械化農業大有奔頭

兩年后,這種精神被彭易權帶回了家鄉。

彭易權的家鄉南城畈,自古以來便有“一進南城畈,十萬八千擔”的美名。2004年,外省一家公司在金牛鎮流轉了4萬多畝林地,計劃種植樹苗。

“當時,他們需要用拖拉機翻耕林地。盡管當時我不會開,但我覺得這是一次機會。彭易權東拼西湊了4萬元,毫不猶豫地購買了一臺拖拉機,“記得買完拖拉機后,身上僅剩下70元,于是到加油站全部給拖拉機加了油。”

從購買第一臺拖拉機幫助農戶翻耕林地,到自己流轉土地種水稻,彭易權嘗到了農業機械化生產帶來的“甜頭”,也看到了農業發展大有奔頭的前景。截至目前,他牽頭成立的鑫奔農機服務專業合作社業務覆蓋至大冶周邊以及咸寧、鄂州等地的部分鄉鎮,農機作業面積達6.2萬畝,服務農戶三千多戶,經濟收入357萬元,社員人均純收入4萬余元。

彭易權和戰友在部隊。受訪者 供圖

此外,彭易權還在金牛鎮積極推廣農機新技術、新機具,并不斷擴大種養殖規模。他開展稻蝦、小麥、油菜全程機械化試驗示范,帶動當地百畝以上的種糧大戶50余戶應用農機新技術。2021年,彭易權獲評全國農機使用“一線土專家”名錄第一批入選專家;2023年6月份,彭易權被評為全國農業農村勞動模范。

一晃,彭易權已跟土地打交道20多年。“20年來從事農業生產的苦,跟現在的收獲相比,可以忽略不計。更重要的是,有著從部隊磨礪而出的精神,還有什么事業做不成?”彭易權說。