記 者丨呂鑒蕾

通訊員丨黃旺宣、魏永伙、李俊、張芬 采寫報道

孟夏時節,走在新港園區海口湖管理區廣言村的鄉間小路上,到處一片郁郁蔥蔥。

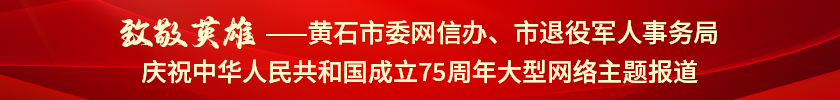

"我們家幾代人永遠都是跟著共產黨走。整個塆子有5名革命烈士,我家就占了2個。"老兵費久炎指著《費氏宗譜》里的記載,自豪而悲壯地向我們介紹道。

費久炎近照。呂鑒蕾 攝

一門兩烈士

這也是一段殘缺不全的革命往事。

"早些年,我聽村里老人講過,我的爺爺費新論是一名老黨員,可惜在江西的一場戰斗中犧牲了,至今尸骨無存,沒有人知道他犧牲時的具體地點和當時年齡。"費久炎一邊簡單介紹,一邊快速翻動《費氏宗譜》。

關于爺爺費新論的事跡,《費氏宗譜》中只有短短2行、54個字:"費新論,字篤卿,民國十八年任長江特別區委。生于光緒二十三年丁酉十月十四日子時。在鄂源塘邊戰斗中犧牲,歿葬失載。"

費久炎翻閱《費氏宗譜》。呂鑒蕾 攝

而對奶奶的記憶,費久炎的記憶中同樣是一片空白,"奶奶犧牲時,我的父親只有6歲,他被好心的村民救下,然后悄悄帶回了村里,由叔伯們悉心撫養、成家立業。"

在《費氏宗譜》,關于奶奶的記載字數自然也不多:"繼娶王氏,生于光緒二十年甲午五月十六日戌時,歿于民國二十一年壬申五月二十七日辰時。葬樟樹林辛向。"

隨著時間的推移,知曉當年部分事實的老人漸次謝世,費久炎對爺爺奶奶的記憶也越來越模糊,"那時候我也只是聽老人說,現在很多內容也記不起來了。"

值得一提的是,2015年,在地方黨委政府的關心下,費久炎和家人領回了統一制作的爺爺、奶奶的烈士墓碑。如今,這兩塊分別寫著"烈士費新論"、"烈士王桂枝"字樣的石碑,相互緊挨著、矗立在陽新公墓里,無聲訴說著他們的愛情故事和革命往事。

《費氏宗譜》中關于爺爺奶奶生平的記載。呂鑒蕾 攝

遺憾失前線

為了報答鄉親們的養育之恩,費久炎的父親選擇一輩子留在鄉下。

但年輕的費久炎卻總是憧憬外面的世界,也希望有機會能跟爺爺一樣,經受血與火的考驗,"那時候國家政策很嚴格,我了解到只有當兵才可以長時間、大范圍人員流動。"

1975年,經地方推薦、征兵體檢,費久炎如愿去了河南,成了新兵連里的一名炮兵。到了部隊,費久炎如魚得水,戰友頭痛不已的"彈道""密位""三角"等課程和炮兵術語,他基本上一聽就明白。每當有人問起為什么那么拼,他總是簡單解釋,"我是革命烈士的后代,當然要處處當先鋒"。

實際操作時,他也愛動腦筋想辦法。誰要問個啥,他張口就能答出。第一次實彈打靶,他挽挽袖子走上前去,抬手、瞄準、發射命中目標。入伍大半年,他成了連隊的"全能射手"。遇上重要技能比武,連隊領導總是喜歡來一句,"把那姓費的小子叫過來"。

在費久炎看來,炮兵是技術兵種,大部分作戰都是炮打翻山,炮擊在距離幾公里、十幾公里甚至幾十公里之外的目標。而一枚彈丸幾十公斤,遠距離命中目標,沒有強有力的技術保障是做不到的。

"首先有氣象兵的高空彈道氣象數據保障,測地兵的大地精密測量,建立炮兵控制網,還要有偵察兵發現、確定目標坐標,通訊兵傳達射擊口令,陣地炮手執行射擊命令,才能完成射擊任務。"談到火炮發射的過程,費久炎如數家珍。

費久炎保存的獲獎證書。呂鑒蕾 攝

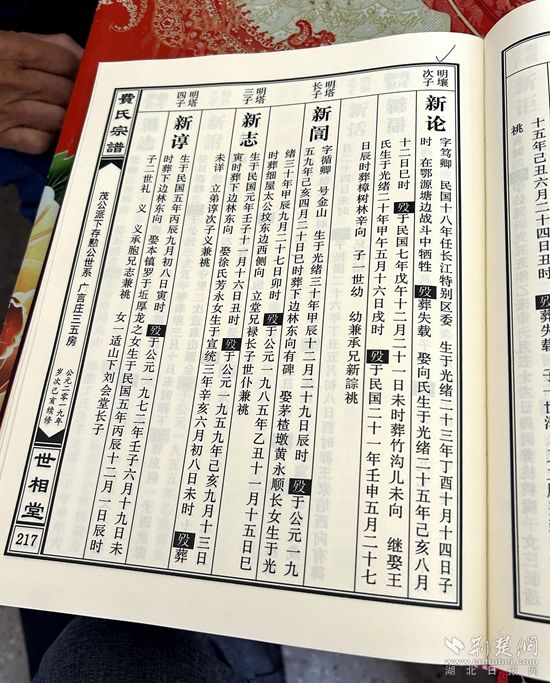

1978年,費久炎復員返鄉,從此告別了他的軍旅生活。"等我離開后,我所在的連隊第二年就拉到了對越自衛反擊戰前線,這也成了我永遠的遺憾。"費久炎無奈道,這也是他距離爺爺革命事業最近的一次。