如何激活鄉鎮經濟高質量發展新動能?培育優質企業,促進產業轉型升級是關鍵。

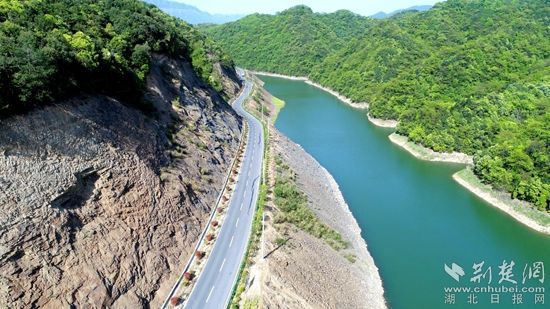

鑲嵌在幕阜山脈里的省道S259 通訊員 黃沚瞻 供圖

11月7日,記者驅車行駛在省道S259上,一路探訪沿線鄉鎮。原來,這條美麗公路已經為部分鄉鎮帶來了產業園,由路衍生的“觀光工業”也在賦予了當地特色產業新的發展動能,而交通服務的提質升級更讓鄉鎮產業業態不斷豐富。

美麗省道見證匠心筑夢

在省道S259旁,塘湖鎮建起了鄉村振興產業園。這條公路,讓當地有匠心的創業人一步步雕琢出了屬于自己的品牌。

塘湖鎮沿路建起了鄉村振興產業園 通訊員 沈小龍 攝

湖北省閣壁湖綠色產品有限公司如今算是是園區里的“明星企業”。談起十幾年前開始創業的之旅,公司負責人金定武表示,這條公路的通車讓一切發生了變化。

“我們老家在閣壁村,以前沒路的時候,要是想賣油茶果,都沒有車子愿意來。”金定武介紹,曾經他們最多能請到9米多長的貨車,不僅裝不了多少貨,而且物流成本還很高。

“現在辦了廠,我們都可以安排二、三十米的大貨車,一次能拖幾十噸。只在運輸成本這一個方面,每車算下來起碼要比以前省一、二千元!廠里也裝了新設備,效率也提升了。”

現在,金定武的生產基地已經遍布四莊、五里等五六個鄉鎮。在公路旁的產業園辦廠后, 幾個基地的油茶果都可以運送至此集中處理、加工。無論是出售鮮果還是油料,都比以前方便多了。

工廠專業化生產。受訪者 金定武 供圖

有了便利的條件,金定武一路刻苦鉆研、匠心筑夢,公司先后獲得“咸寧市農業產業化重點龍頭企業”“湖北省林業產業化省級重點龍頭企業”等稱號,一步步建立起了“閣壁湖”品牌。

“我們工廠,從剝殼、烘干、冷藏到壓榨等工序全部覆蓋,能讓油茶樹從‘一棵樹’變成‘一桶油’。2022年,公司產值已經有800多萬了,在工資方面就支出了150多萬。”從油茶種植到油料加工,產業鏈的延長也帶來了價值的提升,更鞏固了脫貧成果。

據介紹,金定武的公司有固定員工30余人,其中近半數在工廠上班,廠里80%的員工都是脫貧戶。農忙時期,還會臨時雇傭100多人幫忙,充分發揮聯農帶農作用。

在省道S259路旁的這個產業園里,像“閣壁湖”這樣的企業共有9家。塘湖鎮的特色產業正在不斷“延鏈擴圈”,當地的匠人們正在構建屬于沿線鄉村自己的品牌。

觀光工業提升品牌價值

沿著省道S259繼續一路向南來到麥市鎮,通城縣已經形成了一個由這條美麗公路衍生出的綠色產業經濟帶片區。除塘湖鎮的油茶外,麥市鎮的豆制品也是遠近聞名的特色產品。

走進麥市鎮省道S259旁的湖北省興龍生態農業發展集團有限公司(以下建成“興龍生態”),從點漿,到封裝,記者完整地觀摩了一塊“麥市豆干”的生產過程。

興龍生態觀光工廠。通訊員 劉承群 供圖

“麥市的水質好,豆制品一直很出名。干子也是麥市歷史悠久的特色農產品,我們公司正致力于打造麥市豆干品牌。”公司行政經理胡白云告訴記者,當初在此處投資辦廠,就是看重省道S259帶來的交通區位優勢。

據介紹,興龍生態成立于2016年10月,這家公司的規劃發展一直與省道S259這條公路密不可分。公司投資 5000余萬元,規劃流轉公路沿線8個村土地共計1.2萬畝,結合黃龍山進行旅游開發,打造集旅游、農業、觀光于一體的綠色產業帶。

不僅如此,興龍生態還嘗試在公路沿線推行“公司+基地+農戶”的發展模式,促進鄉村振興。

“公司之所以選擇在這個位置辦廠,就是考慮到通過這條公路吸引人流。讓游客來到工廠內部參觀生產過程,直觀地感受通城麥市干子從原料到成品都經歷了什么,讓消費者更放心。” 胡白云說。

沿觀光通道,可清晰看到生產過程。通訊員 劉承群 供圖

在消費者越來越注重品質和體驗的時代,企業需要提升品牌形象,吸引消費者。觀光工廠展廳可以讓游客親臨現場深入了解生產工藝、品質控制等情況,展現企業的實力與態度。而正是省道S259不斷提質升級為興龍生態發展觀光工業創造了條件。

引進現代化生產設備并走上“觀光工業”道路后,通城麥市麻辣香干上了生產流水線,走了電商渠道。以真空包裝、微波殺菌的各類麥市豆干零食產品,現已熱銷廣東、江西及湖北各地。

物流覆蓋豐富產業形態

美麗公路改變了幕阜山區的交通條件,良好的交通服務也隨之而來,物流服務的覆蓋也極大地豐富了沿線鄉村的產業形態。

“我們高枧鄉前幾年實現了物流服務的覆蓋,這也是在這條公路修好之后的變化。”在高枧鄉中山村采訪時,中山村村委會主任馮蘭念介紹道。

制作高枧中山豆腐。黃錚 攝

“下一步,我們想嘗試探索線上渠道,做電商。有物流做基礎,已經有很多‘網紅’表示愿意來帶貨。我們也可以通過一、二、三產業融合,帶動村民務工。”

記者從咸寧市交通物流發展局了解到,當前崇陽縣正實行“快遞+電商+供銷+合作社+農戶”發展模式,提供定制化寄遞服務,推動快遞進村由寄遞端向銷售端和生產端延伸,助力特色農副產品外銷,促進農民增收。

在S259通城段沿線,已經有人成為了小有名氣的“網紅”,成功通過電商與物流打開了農特產品銷售的新渠道。近年來,通城縣已建立了185個村(社區)寄遞物流綜合服務點,實現農村全覆蓋。

在塘湖鎮大堝村的通城魯直第種養殖專業合作社,就開在物流服務點旁邊。走進合作社,新鮮的玉米、花生等農副產品堆得滿滿當當,合作社負責人劉彩云告訴記者,她的很多客戶都直接通過互聯網聯系她發貨。

傳統村落大堝煥發新光彩。通訊員 吳為 供圖

“我在網絡平臺上發短視頻,已經積累了不少粉絲。電商直播也做起來了,銷量還是不錯的。很多外地人都認可黃袍山黑土地里種出來的富硒土特產,有一位深圳的老總找我們訂油茶,每次起碼都要訂三五百斤。”劉彩云笑道,“沒有路以前,這些東西絕對是賣不出去的,村里人自己種的東西就自己吃掉了。甚至都沒有人知道有‘富硒產品’和黑土地。”

而現在,路修通了,物流覆蓋了,渠道豐富了,產品銷出去了,幕阜山區村民的生活正發生著翻天覆地的變化。

策劃:陳亞斌、何國斌、王焱堯

統籌:呂鑒蕾、陳秋明、廖學斌

記者:黃錚

通訊員:蔡旻高、劉承群、黎猛、黃天成

供圖:夏正鋒、沈小龍、吳為、黃沚瞻