咸寧市咸安區馬橋鎮

高賽村的王家畈村落外,淦河的水已很淺了。

很難想象八十多年前,這里曾經是通達咸寧縣城,可至江夏金口的水路碼頭,是本地連接外部世界的重要門戶。但現在碼頭早已不在……

不過,在王家畈村口依然存留著一所民國學堂建筑,雖已殘損,但墻體保存尚好,于寂然中屹立。

這座學堂,有著怎樣的故事?讓我們隨著鏡頭 揭開它的神秘面紗 ↓↓

據王氏家譜記載,王職夫出生于1873年。善貨殖、交孚中外,尤精通外國語。1922年被在漢的咸寧同人公推,任咸寧會館會長,是一時漢上巨賈與名流。

王職夫一生熱心公益事業,無論在漢還是在家鄉,多有善舉。

捐建王家畈學堂

關于王職夫和王家畈學堂,流傳著“一個雞蛋和學堂”的故事,一直被講述至今。

在1937年,為使兒孫將來有一個讀書之地,王職夫決定捐款,在王家畈做起了一所當時算得上一流的學堂。這所學堂整個造型將古典歐式的風格和鄂東南的建筑樣式融合,也是漢口租界非常鮮明的外來元素結合的產物。學堂做起后,他想出一個點子,讓全村一家出一個雞蛋給學堂。意思是說:“這個屋家家都有份,不是我一個人的,我的兒孫將來不可能來認這個祖業,這是大家公共的財產。”

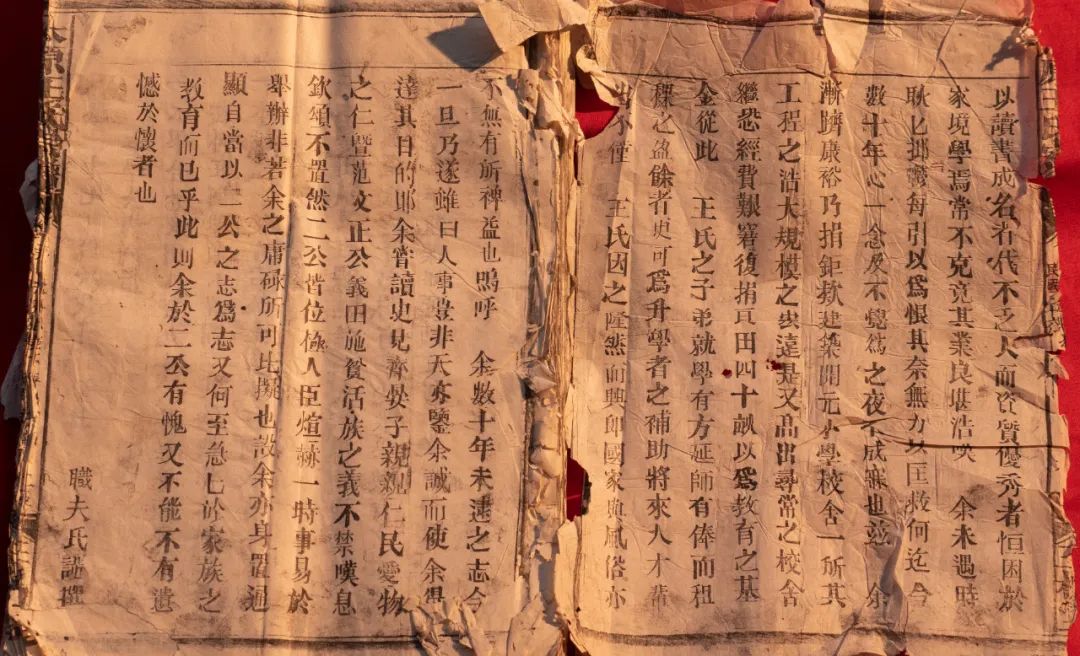

王職夫在自撰的《王氏私立開元小學序》中表明心跡說,自己建這個校舍,規模宏遠,高出鄉間尋常校舍,并捐良田,是期望王氏子弟能多出人才,讓王氏興隆,對國家與風俗有所裨益。

建成后的66年間,王家畈學堂一直堅持鄉村辦學,用文化浸潤了一代代王家畈的兒女。一直到2003年,終因“撤點并校”而停辦。在2010年,因無人維護,屋頂坍塌。

為武漢大學率先捐地

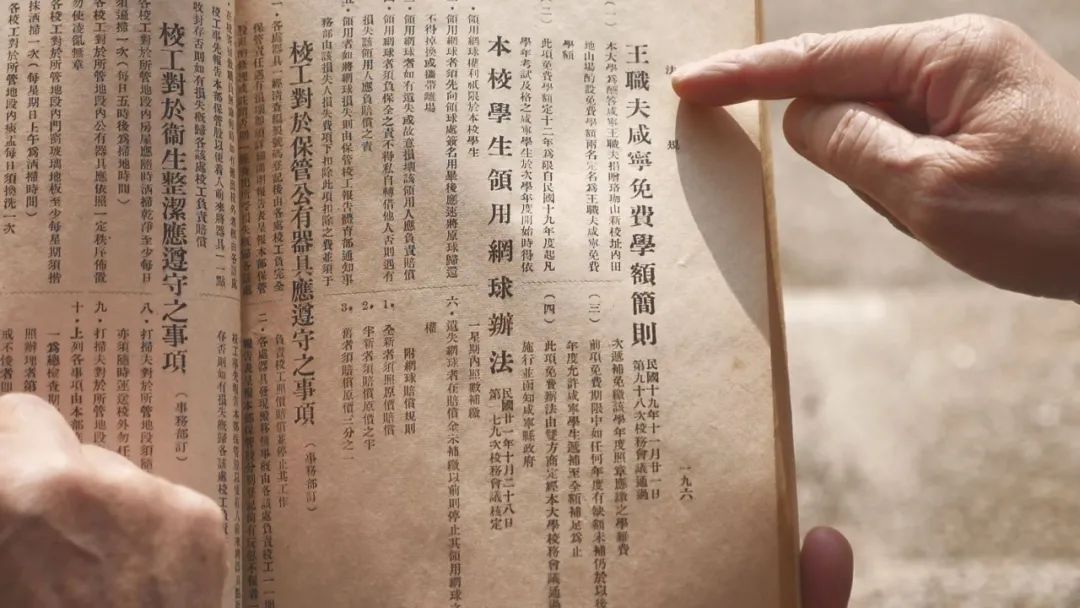

武漢大學1929年啟動珞珈山校舍建設,在征收土地時,遇到了相當大的阻力,王職夫率先主動捐贈土地,為武漢大學的建設起到了很好的帶頭作用。這塊地東臨東湖、北依側船山、西鄰是樂義堂、面南程家山,總有一百多畝。為此武漢大學特別通過了《王職夫咸寧免費學額簡則》,每年給予咸寧籍學生兩名免費名額,十二年為限。

歲月如煙。1957年,84歲的王職夫在武漢鄱陽里舊居中老去,留下一段熱心公益的佳話。而王家畈學堂也已受到當地相關部門的重視,正在計劃啟動全面保護的工作。

王職夫于戰亂之時仍不忘桑梓,堅持鄉村公益教育的善舉,在時間長流里,蘊藉的正是“厚德尚學 勇毅篤行”的咸寧精神,其人其事值得回憶。

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 42120170001 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第000號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 m.vigoraudio.com 所有 未經同意不得復制或鏡像