策劃 江作蘇 韓少林 楊激文 統籌 任大文 胡思勇 周立新

湖北日報記者張勇軍孫濱

兩年前,武漢市市長李憲生在全國“兩會”上發問:“武漢在哪里?”這個問號撩撥了太多湖北人的心弦。畢竟,曾經被譽為“東方芝加哥”的大武漢,在今天中國經濟棋盤上占據的是一個讓人頗感失意的位子。

改革開放20多年,從沿海開放,到西部開發,再到東北振興,得中獨厚的湖北一次次與機遇擦肩而過,但始終沒有停止追趕的步伐。

而今,中部崛起的號角已經吹響,湖北這只“九頭鳥”,該迎勢而上、騰飛翱翔了!

打造中部“增長極”

攤開中國地圖,湖北地處神州中心,位于橫貫東西的長江、滬蓉高速公路和縱穿南北的京廣鐵路干線、京珠高速公路的交匯處,有著不可替代的獨特的區位和交通優勢。

但從GDP規模來看,東部GDP與中部之比從上世紀90年代初期的1.4∶1擴大到目前的2.7∶1,中部6省每平方公里創造的GDP僅為長三角的1/8、珠三角的1/10。

有專家認為,現在我國東西、南北發展無法連貫,很大程度在于中部承東啟西、接南轉北的作用未得到充分發揮。

國務院發展研究中心發展戰略和區域經濟研究部部長李善同認為,中部要崛起,必須盡快地建立一個區域性的龍頭、中心,類似于長三角的上海,珠三角的廣州、深圳,環渤海的北京、天津。

對此觀點,省政府發展研究中心副主任梁亞莉十分贊同:湖北作為區域性的中心,特別是武漢作為中部唯一的特大中心城市,應該且有條件發揮中部重要戰略支點作用。

曾有人這樣形容過武漢:把全中國比作一個圍棋的棋盤,那么武漢就是這個棋盤的“天元”;把長江比作一條蜿蜒的蛇,那么武漢就是這條巨蛇的七寸。

武漢,作為距離世界最大水利發電樞紐三峽大壩最近的大都市,其能源成本是上海的1/3;而作為國家的地理中心,其交通成本是上海的1/4;就人才儲備和科教實力而言,武漢緊隨北京、上海之后位居全國第三。

兩年前,省委、省政府就決定,建設以武漢為圓心、包括周邊100公里以內8個城市的武漢城市圈,并逐步將其打造成拉動全省乃至中部崛起的重要增長極。

為加快武漢城市圈建設,省及9市均成立了高規格的專班,政府部門著手打破一個個行政壁壘,市場主體積極對接。

神龍汽車襄樊工廠發動機生產線。本報記者楊平攝

繁忙的神龍汽車生產線。日報記者楊平攝

如今,武漢城市圈成為湖北對外招商的一張閃亮名牌,也成為客商進軍內地市場的戰略橋頭堡。近年,TCL、海爾、美的3家中國空調巨頭,相繼布點武漢,形成了近1000萬臺的年產能力,武漢一躍成為中國第三大空調生產基地。海爾集團首席執行官張瑞敏說:“海爾在青島有點,廣東有點,都是面向出口的。選擇武漢布點,就是要面向中國內地市場。”

在重點推進武漢城市圈建設的同時,我省同時確立了建設宜昌和襄樊兩個副中心、發展縣域經濟的戰略,從整體上拉動全省經濟的發展,進而增強對中部的輻射作用。

做中部產業升級的龍頭

區域經濟的龍頭,不是可以隨便自封的。除具有得天獨厚的客觀條件外,還得具有較強的產業帶動作用,以及完備的服務功能。以國際經驗為例:上世紀六七十年代以后,日本產業不斷升級,然后產業不斷轉移,進而帶動東亞“四小龍”發展,形成經濟學上的“雁行模式”。而國內的珠三角、長三角,也正是遵循了這種模式。

放眼中部,湖北、武漢雖占有得天獨厚的客觀優勢,但產業特別是現代工業的龍頭地位不明顯,對周邊省市的拉動作用還非常微弱。

對此,梁亞莉形象的比喻為,中部各省的產業如同“一籃子土豆”,相互間缺乏明顯差異、聯系。因此,湖北要成為中部重要戰略支點,必須變“土豆模式”為“雁行模式”。特別是武漢要加快自身產業升級,形成一個產業不斷升級不斷轉移的動態鏈條,以此拉動周邊縣市乃至周邊省市的發展。

省委書記俞正聲接受鳳凰衛視專訪時明確提出,湖北要著力培育壯大鋼鐵、汽車、石油化工和高新科技四大支柱產業,增強自己的優勢競爭力,最終帶動全省經濟走在中西部前列。

在全國的鋼鐵企業里頭,武鋼的生產規模、特別是研發實力已步入前列。以往,武鋼熱軋以鋼坯為主,每噸3000余元,去年熱軋改“坯”為“板”,每噸售價增至6000元。就這么一“調”,1噸鋼賣出了2噸的價。

在汽車產業方面,東風與國際汽車巨頭標致、日產、本田合資,并將總部搬到武漢,產品的升級換代步伐明顯加快。

從武漢光谷走出的信息產品,占據了國內光纖光纜市場50%的份額,占據了國內光電器件、能量光電子兩個市場各40%的份額。目前,光電子產品向手機、顯示器等終端產品延伸。

隨著沿江輸油管線的建設,一條管線已從南京附近拉到湖北,我省煉油成本將大大降低。同時,武漢化工城也在加緊部署,將形成中西部最大的石化加工基地。

支柱產業是經濟競爭力和實力的象征,4大支柱產業的不斷壯大,使湖北、武漢作為中部重要的戰略支點地位逐漸體現。

打造中部的商務中心

在上海南京路的曼克頓廣場,寧波雅戈爾服飾公司以年租金750萬元租下了1.5萬平方米的場地,開張了雅戈爾上海旗艦專賣店。

這種被稱為“前店后廠”模式在長三角非常普遍,春蘭、均瑤、陽光……蘇浙兩省不少著名企業都將總部或銷售、研發中心遷到上海。在上世紀90年代末、本世紀初,僅浙江省就有5萬多企業進軍上海,在上海投資五六百億元。

上海城市的商務成本這么高,這么多企業為什么接二連三往大都市跑呢?精明的生意人理直氣壯地說:我們在這里能夠很方便地融資,能很方便地跟外商談判,能很方便地找到人才,能很方便地尋到商機。

與長三角市場一體化現狀相對照,如今的中部地區卻仍然各自為政,分頭突圍。湖南積極靠攏珠三角,安徽希望融入長三角,江西明確提出當長三角的“后花園”,河南也開始向京津唐及渤海三角地帶靠近。

有人說,中部幾個省的企業搞營銷、搞研發,跟外商談判,尋找資本,包括尋找市場,都向沿海跑,在一定程度上是不經濟的,大家都需要一個“中部的上海”,需要一個中部地區的金融中心、商務中心、信息中心等。

梁亞莉用“鐵打的營盤”、“流水的兵”來比喻現今大城市的現代服務業和現代工業。她說,大城市的工業產業結構在不斷變化、不斷升級。早期是紡織業為主,過一段時間可能是以家電為主,再過一段時間可能以汽車、電子信息產業為主。但工業化達到一定階段后,其比重是不斷下降的。而現代服務業卻是大城市的長青樹,是中心城市的核心內容。比如金融業、律師、廣告、會計、技術咨詢、信息、營銷、商貿以及各種代理、各種中介,這樣一個服務體系只有在大城市才能形成。

長期以來,武漢雖然位居“天元”,但周邊縣市、周邊省市大量的商務活動,越過武漢,直插更遠的沿海。因此,武漢要成為中部地區的重要增長極,還必須加快發展現代服務業,不斷完善服務功能。

為了打造這樣一個“中部的上海”,近年來武漢市明確提出,在堅持發展現代制造業的同時,不失時機地推進現代服務業,增強城市的服務功能。王家墩中央商務區(CBD)、金融一條街、武昌總部經濟區等,都是武漢重塑中心城市的大手筆。據統計,全球500強企業中,已有50家登陸武漢。

極目楚天,人杰地靈。在楚莊王稱雄中原2500多年后,湖北人重振雄心,為實現中部崛起再展宏圖。

亮點展示

南水北調工程:一江清水一項壯舉

南水北調工程是當今世界上最大的遠距離、跨流域、跨省市調水工程,預計2010年將漢江水送進北京、天津和華北地區。作為中線水源區,南水北調一期工程完成后,我省漢江上游的丹江口水庫每年將往北方輸送95億立方米優質水,二期工程竣工后每年輸水130億立方米左右。

南水北調中線工程總長1427公里,規劃總投資920億元,其中丹江口大壩加高工程是南水北調中線工程的標志性項目之一。為避免對漢江中下游工業、農業及航運用水可能產生的不利影響,需興建漢江興隆樞紐、引江濟漢工程,改擴建沿岸部分引水閘站,整治局部航道等4項工程,以保證調出區工農業發展、航運及環境用水。

南水北調,舉世矚目。這項工程將給湖北帶來諸多機遇:一是提高湖北知名度;二是促進新興產業發展,人流、物流、資金流形成聚集效應,有助于構建水源區資源與受水區人才、技術、資金、信息、市場等優勢互補的“南水北調中線經濟區”。

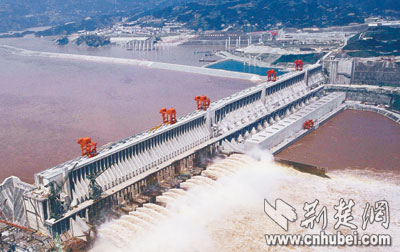

三峽工程:一幅宏圖一座豐碑

長江三峽水利樞紐工程總投資1800億元。工程分三期,總工期17年,從1993年開始,2009年完工。屆時,三峽水庫將是一座長600公里、最寬處2000米、面積1萬平方公里、水面平靜的峽谷型水庫。

三峽工程建筑由大壩、水電站廠房和通航建筑物三大部分組成。大壩為混凝土重力壩,壩軸線全長2309.47米,壩頂高程185米,最大壩高181米。設有23個泄洪深孔,最大泄洪能力可達102500立方米/秒。電站壩段位于大壩兩側,共裝機26臺,單機額定容量70萬千瓦的水輪發電機組,總裝機容量為1820萬千瓦,年發電量847億千瓦時。通航建筑物包括永久船閘和升船機。永久船閘為雙線五級連續梯級船閘。單級閘室可通過萬噸級船隊。

三峽工程上馬為湖北三峽庫區帶來了歷史機遇,庫區經濟從此走上了“快車道”。庫區開展農田生態、庭院生態和基礎設施配套工程建設,初步形成了奶牛、生豬、水果、蔬菜和藥材五大農業支柱產業。此外,中央各部委和各兄弟省市在三峽庫區投資建設了一批工業項目和社會發展項目。

武漢CBD:一片熱土一項創舉

與北京朝陽商務區和上海陸家嘴金融區相比,武漢王家墩中央商務區雖然起步較晚,但卻是我國第一個市場化運作的中央商務區。

武漢CBD,即利用原武漢空軍王家墩機場外遷后的4000畝場地,由國內5家大型企業集團組成股份公司,進行市場化運作。

建設CBD,是武漢市發展高端服務業、增強城市吸引力、輻射力的重要舉措,也被專家認為是推動中部發展的強大動力機。

專家預測,武漢CBD將投入40億至50億元進行基礎設施建設,整個區內可吸引投資1000億元。(湖北日報記者孫濱張勇軍)

[鏡頭點評]水電制造大跨越

圖一

圖二

作為一名攝影記者,我是三峽發電設備由進口到國產化的見證者。

2002年11月7日,三峽首臺發電機組轉子成功吊裝(圖一)。這臺裝機容量為70萬千瓦的發電機組,其全部零部件均從加拿大等國進口。

隨著三峽這個世界級工程的推進,三峽的建設者也在創造著多項世界奇跡。

我國企業通過“引進技術,聯合設計,合作制造,消化吸收”的方式,從只能設計制造50萬千瓦水電機組,到能全部國產化制造70萬千瓦特大型水電機組,用五六年時間,跨越了與國外30年的差距。

今年8月1日,三峽左岸電廠的最后一臺發電機組轉子吊入機坑(圖二)。令三峽建設者們感到自豪的是,這同樣是世界上最大的發電機組,不同的是其零部件國產化程度達到85%。

[對策錦囊]躍必有據升必有基

廖涵(中南財經政法大學經濟學院副院長、博士):

當前,我國已形成以京、滬、港、渝四大增長極帶動全國發展的區域經濟格局。而以東部50萬平方公里的區域經濟能量帶動中部乃至全國經濟發展,顯然力不從心。

湖北和武漢處于東西向長江經濟帶和南北向京廣線經濟帶兩個較發達的經濟帶交匯處,具有強大的經濟建設承受能力。把湖北作為中部地區一個新的經濟增長極加以重點培育,對于推動中部經濟發展,提高中部國際化交換程度,改變我國經濟布局不合理的一面,具有重要戰略意義。

從國際經驗來看,在進行區域經濟發展時,很多地區存在著一種新型的空間結構現象,即雙核結構模式。以海港城市紐約與區域中心城市芝加哥構成的雙核結構,是美國最重要的產業發展軸線,被稱之為“美國經濟地理橫軸”。那么,中國的經濟地理橫軸在哪里?應該在長江干流地區。武漢是位于長江干流上的區域性中心城市,上海則是位于長江河口的港口城市,兩個城市構成了發展潛力巨大的雙核型空間結構。

徐勇(華中師范大學中國農村問題研究中心主任、教授):

在中部崛起戰略中,湖北應承擔起三大重任:協調責任、開放責任和服務責任。

長期以來,中部地區的各地各自為政,分頭突圍,無法形成區域合力。中部力量整合,湖北省要勇挑重擔,不是當“老大”,而是從雙贏的角度為中部崛起服務。整合包括4個方面的內容:資源配置的合作,區域產業布局的分工,區域發展立場的協調,區域貿易活動的互動。

湖北要發展成為中部增長極,促進中部經濟一體化,必須樹立開放強省的理念,承擔開放的責任。一是開放商品市場,造就物競其流的競爭格局;二是開放人才市場;三是開放基礎設施建設的市場。

湖北還要更多的承擔起服務的責任,爭取更多有利于中部地區的公平、公正發展政策,爭取完善商品集散環境,為中部地區商品交易提供便捷的服務網絡。充分利用歷史資源和便利的交通條件、優越的地理位置,改革商業政策和物流政策,提供寬松的交易條件和流通環境,盡最大能力為中部地區的發展服務。(湖北日報記者孫濱整理)