策劃 熊家余 楊偉 圖片 周立新 楊平

城市名片

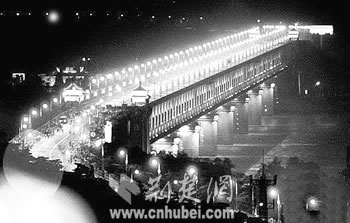

一橋飛架南北

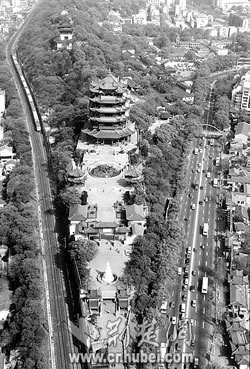

黃鶴樓

流光溢彩的夜景

現代化的體育中心

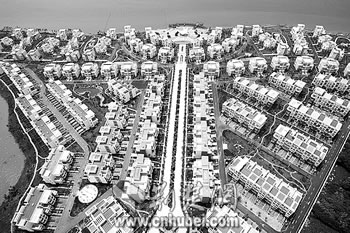

武漢經濟技術開發區

武漢,湖北省省會,全省政治、經濟、文化中心。長江及其最大的支流漢水橫貫市區,將武漢一分為三,形成了武昌、漢口、漢陽三鎮隔江鼎立的格局,故武漢素有“江城”美譽。

全市現轄13個區,人口約780萬人。土地面積8467平方公里。經過50多年的建設,武漢已成為祖國腹地一座多功能的綜合型特大城市。

經濟概貌

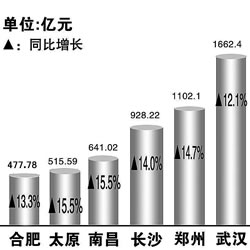

中部省會城市生產總值對比表

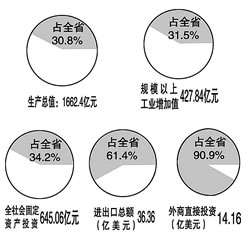

2003年主要經濟指標占全省比重

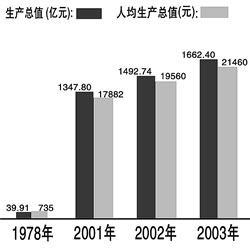

主要年份生產總值表

2003年全市生產總值達到1662.4億元,比上年增長12.1%,增速比上年加快0.3個百分點,為近5年來最高增幅。人均生產總值21460元。

全年完成全口徑財政收入230.89億元,比上年同口徑增長17.6%。

全社會固定資產投資完成645.06億元,比上年增長13.1%,增幅為1997年以來最好水平。其中,非國有經濟投資占全部投資的比重達到57.7%,比上年提高5.7個百分點。

交通樞紐

水運:長江最大的支流漢水,在武漢市區和長江匯合。長江干支流可通航的水道3600條,通航里程70000公里,其中30000公里可通機動船舶,現在由宜昌至重慶可航行大型輪船。

鐵路:連接中國南北之京廣、京九,連接東西之滬蓉三條鐵路在武漢交會,同全國鐵路網接軌。目前,武廣客運專線正在籌建。

公路:京珠、滬蓉高速公路在武漢交匯,另有四條國道,由武漢通往多地,連接全國公路網。

航空:武漢天河機場是民航總局確定的六大區域性樞紐機場之一。今年1月,該機場獲得落地簽證權,成為華中地區唯一可辦理落地簽證的出入境口岸。

科教實力

去年,全市科技部門計劃實施的科技項目185項,其中國家級科技項目120項。全市累計高科技企業1751家,實現產值556億元。

設有武漢大學、華中科技大學等大專院校48所,學生49萬人,擁有中國科學院和科研設計單位3500家,國家實驗室10個,現有科技專業人才45萬人,科學綜合實力,在北京、上海之后,居全國第三位。

發展規劃

市委、市政府提出了新世紀武漢發展“三步走”的戰略目標。

近期戰略目標:2001年—2005年,為基本實現現代化打基礎、建框架,把武漢建設成為華中地區重要的經濟、貿易、金融、交通信息、科技教育中心。

中期戰略目標:用新世紀初的10-15年時間,把武漢建設成為我國中部地區的重要發展極,在經濟發展、基礎設施、人民生活、社會文明等各個方面基本實現現代化,努力構建可持續發展的經濟、社會、生態系統,為建設現代化國際性城市的長遠戰略目標奠定堅實的基礎。

長遠戰略目標:爭取經過30多年的持續奮斗,把武漢建設成為現代化國際性城市,進一步增強城市綜合實力,強化城市綜合服務功能,優化城市綜合發展環境,提高城市綜合競爭力。

武漢城市圈

中共湖北省委八次黨代會作出了加快武漢城市圈建設的重大戰略決定。

武漢城市圈,是指以武漢為中心,以100公里為半徑的城市群落,它包括了武漢及黃石、鄂州、孝感、黃岡、咸寧、仙桃、潛江、天門8個周邊城市。根據規劃,17年后,作為圈內“龍頭”的武漢,將達到中等發達國家的城市水平,有七成人口住在城里,城市圈內的城市基本形成內外快速軌道交通網、高速公路網、公用現代網。

其發展的思路是堅持以市場機制為主導,以經濟利益為紐帶,以各類企業為主體,以構建產業鏈為主線,以政府調控為推動力,分步實施,分階段確定發展目標。核心目標是:形成圈內基礎設施一體化、產業布局一體化、區域市場一體化、城鄉一體化。

目前,武漢城市圈建設進展順利。

建國以來武漢經濟發展大事錄(節選)

武漢長江大橋建成通車

1957年9月25日,武漢長江大橋全部完工。武漢長江大橋的建成,接通京漢與粵漢鐵路,使武漢三鎮連成一體,“九省通衢”也名符其實。

武鋼一米七軋機工程建成

1974年9月7日,武鋼從聯邦德國和日本引進的重點項目一米七軋機工程破土動工。此項工程開70年代武漢市引進外資之先河,武鋼因此躍升為當時全國最先進的鋼鐵企業。

恢復開放漢正街小商品市場

1979年9月,武漢市委、市政府批準橋口區重新恢復、開放漢正街小商品市場,并以減免稅收、不收或少收管理費等政策鼓勵個體戶到漢正街集中經營。漢正街市場的發展為武漢城市改革和社會主義市場經濟體制的建立邁出了開啟性的一步。

國務院批準武漢市進行經濟體制綜合改革試點

1984年5月21日,中共中央、國務院批準武漢市為經濟體制綜合改革試點城市。6月29日,時任市長的吳官正表示武漢三鎮徹底敞開,地不分南北,人不分公私,提供24萬平方米的土地,供國內外客商開發投資。武漢市的經濟體制綜合改革拉開了帷幕。

西方專家首掌中國國企

1984年11月,德國專家格里希出任武漢柴油機廠廠長。這一由西方專家首度執掌中國國有企業而興起的沖擊波,沖開了中國國有企業技術引進、智力引進的閘門。

武漢成為對外開放城市

1992年5月,武漢市被批準為沿江對外開放城市。8月,第一艘外輪———日本“日佳丸”號駛抵武漢港青山外貿碼頭。

東湖新技術開發區和武漢經濟技術開發區建立

東湖新技術開發區于1991年經國務院正式批準為國家級高新技術產業開發區。武漢經濟技術開發區于1993年4月經國務院批準正式設立。兩大開發區成為武漢市新的經濟增長點和對外開放的窗口。

武漢·中國光谷誕生

2000年3月,全國政協九屆第三次會議1331號提案提出在武漢建設中國光谷。2000年5月,湖北省、武漢市作出了建設國家光電子信息產業基地(武漢·中國光谷)的重要決策。2001年3月,國家科技部批復同意建立國家火炬計劃武漢光電子信息產業基地。同年7月,國家計委正式批復武漢東湖新技術開發區為國家光電子信息產業基地。

建設武漢現代制造業基地

2003年,武漢市政府提出力爭用10年至15年時間,投資2000億元以上,把武漢初步建成全國性現代制造業基地。以發展光機電制造業和運用光機電一體化技術改造傳統制造業為中心,突出“鋼車機(光機電)、煙酒藥(藥化工)”,建設五大產業基地。

東風總部遷入武漢

2003年9月28日,東風公司總部新址在武漢經濟技術開發區奠基。武漢市長李憲生指出,此舉是武漢經濟建設里程碑式的大事,標志著武漢制造業發展躍上新臺階,對于提升城市綜合實力也具有十分重要的戰略意義。